「研究室に行きたくない」

「でも卒業するためには行かないと…」

大学院生が一度は感じたことのある悩みですが、実はこの悩みはほんの少しの行動で解決できる可能性があります。そうすれば大学院生活をより楽しく、快適に過ごすことができます。

また、卒業を必須と捉えている人は、大学院を卒業するとは別の選択肢も見えてくることでしょう。

この記事では研究室へ行きたくない人が今すぐすべきことや、大学院を中退したいと思ったらすべき行動について紹介します。

貴重な大学院生活をより快適に送れるように、少しの時間この記事にお付き合いください。

絶対に研究室に行かないといけないと悩む大学院生の助けになればと思います。

Contents

大学院生は全員研究室へ行っているのか?

みなさんは、「大学院生なら研究室に行くべきだ」と考えますか?

おそらくほとんどが「行くべき」と回答すると思います。

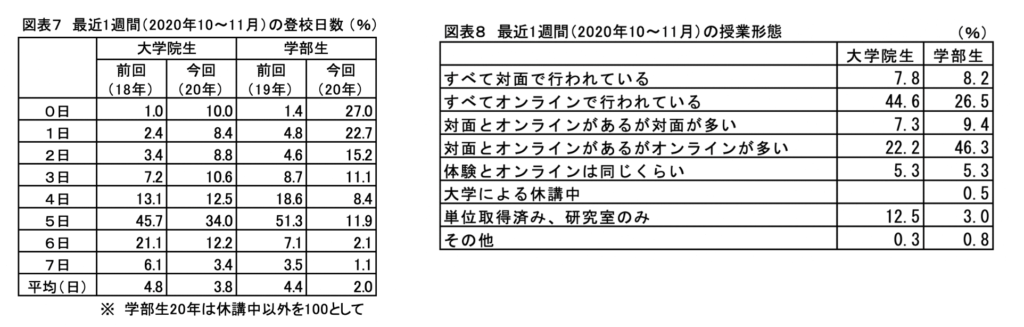

実際の大学院生を対象に、全国大学生協連によって行われた「第11回全国院生生活実態調査」によると、大学院生は平均で週3.8日大学へ登校しているとのことです。

週の半分ちかくは登校していることになりますが、調査結果を詳細に見てみましょう。

するとなんと、10.0%もの大学院生は全く学校へ行っていないことがわかりました。

前回(2018年)の1.0%から大きく割合が上がっていますね。また、全体的に登校日数は減少していることがわかります。

これは新型コロナウイルスの感染防止対策のため登校禁止としている学校が多かったことが大きく関係していると思われます。

研究室に行きたくない、とはまた違うかもしれませんが、実際に登校数が激減しています。

ですがそのおかげで、ほとんどの大学でオンライン授業の体制が整っており、研究ミーティングもオンラインと現地のハイブリット式で行っている研究室なども見受けられます。

今後はこのような学校や研究室に行かない大学院生活が主流になってくると推測されます。

理由はともあれ、もしあなたが研究室に行きたくないのであれば、オンラインでのやり取りを活用して大学になるべく行かずに大学院を卒業する方法も選択肢の一つかと思います。

ストレスや悩みを抱える大学院生は6割も

そもそも、研究室へ行きたくないのはなぜでしょうか?

おそらく研究室に行くことで、何らかのストレスや悩みを抱えるからだと思います。

先ほどと同じ引用になりますが、「第11回全国院生生活実態調査」によると、悩みやストレスを抱えている院生は61.8%にもおよびます。

悩みやストレスの原因は人それぞれですが、実態は以下のように多岐に渡っていました。

- 研究活動(修士:45.7%、博士:61.0%)

- 将来の進路(修士:36.9%、博士:43.3%)

- 自分の性格や能力(修士:27.5%、博士:30.8%)

- 学内・人間関係(修士:11.2%、博士:15.5%)

また、「ストレスがある」と答えた人の中でも、「リフレッシュ手段を持っている」と答えた人は44.1%と半数にも満たない結果となりました。

つまり、大学院生全体の2~3割はストレスを抱え、リフレッシュできずに溜め込んだまま生活していることになります。

そんな中で研究室へ行かなければならない。

ましてや大学院ですので、高度な内容が常に求められ周囲にも優秀な人材が揃っている環境です。

自分の出来なさに悩み、そんな自分をさらに追い込んでしまう人もいるでしょう。

そんな時は少し立ち止まって、少し楽をしてもいいと思います。私が個人的に感銘を受けた記事を下記に置いておきますので、是非ご覧になってみてください。

-やばいと思ったらすぐ逃げる。ある研究室のスライドに「人生で大事な7つのこと」が書かれていると話題に。-

また私のブログでは、研究活動を少しでも楽にするコツとして、以下のような記事を取り上げています。

少し立ち寄ってみてください。何かヒントがあるかもしれません。

研究室へ行きたくない時の対処法5選

「研究室に行きたくない」と感じるのは、ストレスから回避しようとしている本能的なサインです。

そんな時は無理せず「休む」ことを選択してもいいと思います。

ここで少し筆者の体験談を一つ。

私は病気療養のために半年間ほど研究室に行けなかった過去があります。その療養期間はほとんど研究には触れずに自分の体と向き合う期間と割り切ってみました。(人生は長いですからね…。)

結果として、ある程度落ち着いてから研究により深く熱心に向き合うことができ、最後の半年で論文一本アクセプトさせることができました。

きつい時に無理をしてもいいことはありません。休む時は休む。怠けているのではなく、”療養期間”と思えば罪悪感も薄れてきますよ。

また、以下のような具体的な対処法があるので、できそうなものを試してみるのはいかがでしょうか。

- 同年代の友人の話を聞く

- 同じ研究室で話せる人(先輩もしくは同級生)に相談する

- 自宅で研究ができる方法を模索する

- 研究室を変える

- 中退して就職する

一つずつ説明していきます。

同年代の友人の話を聞く

まずは大学院とは違った、「同年代の友人の話を聞いてみる」ことをお勧めします。

さらにおすすめは、大学院には行かなかった大学時代の友人です。

大学院を知らない友人の話を聞くことで、あなたの日常生活での視野を広げてくれます。

おそらく研究室に行くか行かないかで悩んでいる人は、”大学院”という狭い視野の中で物事を考えすぎている可能性があります。

そんな時、大学院の生活なんて全く関係ない友人の話は新鮮に映り、自分が悩んでいたものがどんなものか改めて考える機会になるかもしれません。

平たく言えば、大学院に通っている自分を俯瞰的にみるチャンスです。

視野を広げて俯瞰することは、悩みの原因を知る上で非常に重要なプロセスです。

研究室に行きたくなくてどうしようもなかったら、友人に夕食の誘いをしてみてください。

(研究のことは全て忘れるのがおすすめです!)

同じ研究室で話せる人(先輩もしくは同級生)に相談する

続いておすすめの対処法は、先輩や同級生と話をすることです。

研究室での悩みやストレスを共有することで、研究室に行きたいくない理由を改めて考える機会になります。

なぜ悩みの共有が大切か。

コロナ禍でリモート授業が多くなり、人との接触機会が少なくなっている今、多くの人が漠然とした悩みを抱えています。

その漠然とした悩みに対する解決策として、「なぜストレス、悩みがあるのか」「その悩みは自分だけが抱えているものなのか」を知ることが一番の近道です。

さらに、その悩みやストレスを誰かと共有することで、解決策に近づくだけでなくストレス緩和にもつながります。

こういった理由から、同じ研究室の先輩や同級生と、研究室についての話をして、悩みの共有をすることをお勧めします。

自宅で研究ができる方法を模索する

研究室に行かずに休息を取ることも非常に大切ですが、ほとんどの大学院生は研究のためにやらなければいけない”課題”があると思います。

休息も大事ですが、ある程度休めて落ち着けたなと感じたら、次は研究室へ行かず自宅で研究ができる方法を探していきましょう。

実験系であればここは難しいと思いますが、例えば先行研究から方法について再検討してみたり、解析方法について勉強する、自分の研究分野の基礎的な知識をおさらいしておく、などできることはさまざまです。

ここで重要なのが、研究結果に直結することばかり考えないことです。

要するに、遠回りしてみましょう、ということですね。

研究においては、近道ばかり探して逆に丸ごとやり直し!なんて時のダメージは計り知れませんからね…。

焦る気持ちもあると思いますが、そこで学んだことは必ず後に活きてきます。(全く関係ないことをやっても意味ないかもしれませんが…)

もし自宅で研究ができる環境にあれば、少しずつ小さな課題から取り組んでみましょう。

論文を書くのであれば、研究室よりも集中できるかもしれませんよ。

最近は在宅ワークの人も増えているので、そういった方達のルーティーンなどをみて取り入れるのもいいと思います。

研究室を変える

ここまでおすすめしてきた対処法でも改善が見られない、むしろ研究室に行きたくなくて全く研究が捗らない。

そんな人は、思い切って研究室を変えるのも一つかと思います。

しかし、転職と違い研究室を変えるのは精神衛生上かなりハードルが高いと思います。

その理由は以下の点です。

- 狭い領域での出来事なため何らかの情報が出回る可能性がある

- そもそも教授に言い出しにくい

- 変えた先の研究室が元の研究室と何らかの繋がりがある可能性がある

- 研究室を変えたい理由が言いにくい

研究は狭い分野で行うものなので、その中で研究室を変えることは会社で言うライバル会社に転職するようなものです。(少し言いすぎている気はしますが)

また、指導教授にはかなり言い出しにくいことでしょう。

もしそれでも研究室を変えたい場合は、まず大学に研究室変更の相談をするのがいいと思います。

事務の対応次第ですが、同じ大学内の研究室に配属し直してくれるかもしれません。

バイトも紹介してもらっている場合は?

ここで厄介になるのが、研究室の教授からバイト先の斡旋をしてもらっている場合です。

教授から指定されているバイト先で働いていた場合、そこで働けなくなる可能性もあります。

研究室を辞めることも言いにくいですが、それが理由でバイトを辞めるのも同じくらい言いにくいですよね。

そんな時、少しお金はかかりますが「退職代行サービス」を利用するのも一つかもしれません。

退職代行とは、正社員・バイト・パートの退職に関する手続きを、全て代行で行ってくれるものです。

一律で¥29,800かかりますが、自分はもちろんご家族へ連絡が行くこともありませんし、即日での退職ができる安心の業者です。

研究室自体を辞めるのにも、もしかしたら対応してくれるかもしれません。

LINEで無料相談できるので、まずは相談してみてもいいかもしれませんね。

退職代行サービスに無料で相談

別の研究室へ受験する

お金に余裕があれば、別の大学院へ受験することも一つの手です。

別の記事では研究室の選び方についての記事を書いています。ぜひ参考にしてください。

無理して同じところにいる必要はありませんが、変えるのも相当な労力が必要になります。

「人生の中のたった2年間」と割り切って、研究室に行かず自己投資をする期間にするのも一つかもしれませんね。

中退して就職する

最後におすすめするのは、大学院を中退して就活・就職をすることです。

第二新卒としての就職活動ですね。

大学を卒業して少し時間が経っているので、新卒での採用は難しいのが現状です。

せっかく大学院に入ったのに、と感じる人も多いかと思いますが、そんな世間体よりもあなたの体はもっと大切です。

中退すると就活が難しくなるかと言われると、決してそうではありません。

新卒採用は難しいかもしれませんが、大学院でやりたかったことの意欲や能力をアピールすれば、就職チャンスはいくらでもあります。

また、大学を卒業しているのであれば、「第二新卒」としての就職活動が可能です。

大学院で頑張ろうとしていたあなたになら、就活のチャンスはたくさん転がっています。

まずは、こちらに登録して無料相談をしてみてはいかがでしょうか?

無料で第二新卒としての就活を相談

就活のために何をするべきか、いつから動くべきかをまとめた記事もあるので、ぜひ参考にしてみてください。

まとめ

研究室に行かずとも研究はできます。

まず大事にすべきは自分の体です。

「やばいと思ったらすぐ逃げる」

これは大学院生活を送る全ての人に言いたい言葉です。

1人で悩まずに、周りを見て相談してみましょう。

必ず解決策はあります!

「お金がなくて現状から抜け出せない… 」という方は、こちらの記事も参考にしてみてください。

最後までご覧いただきありがとうございました。

私は大学院の修士課程の2年間で論文2本を執筆、4回の学会発表を行いました。

周りから見れば大きな成果を上げていますが、半年間(修士2年の1/4)はモチベーションの低下や病気療養などの理由で研究室へ行きませんでした。

そんな私だからこそ伝えられる、研究室へ行きたくない時にどうすれば良いか、また本当にやめたい時はどうすれば良いかを紹介します。