「英語論文を大量に読まなくちゃいけないけど英語が苦手で作業が苦しい…」

「DeepL翻訳とShaperがおすすめって聞いたけど、実際どうなの?」

大学生や大学院生なら、みなさんこんな経験があると思います。

また英語論文を読む際に、DeepL翻訳とShaperを組み合わせると良い、と聞いたことがある方もいるかもしれません。

難しいことがつらつらと書いてある論文が苦手な英語で書かれていますので、読むのが辛いと感じるのはごく当たり前の感情です。

英語が苦手な人でも、英語論文をすらすらと楽に読めたら嬉しいですよね?

この記事では私も活用して良かったと感じた、楽をして英語論文を読む方法について伝授します!

- 英語が苦手だけど、英語論文を読まなきゃいけない

- 卒業研究で○○本論文を読んでこい、と言われた

- 修士論文を書くのに大量に論文を読まなくてはいけない

5分後には、英語論文に対するハードルがかなり下がっているはずです。

ぜひ最後までご覧ください!

Contents

英語論文を楽して読む方法とは?

先に結論からお話しします。

楽をして英語論文がすらすらと読めるようになることはまずありません!

それは、英語論文を苦労なくすらすら読めるには以下のスキルが必要になるからです。

- 英語の読解力

- 論文の読解力(背景がある程度理解できる)

- 統計学的解析の知識と図表の見方

全てを網羅するのは、大学生、大学院生のうちにはかなり難しいです。(時間が足りません…)

そこで、多くの研究者も活用している有用なツールを使用してみましょう。

あなたの英語力でも、英語論文を読むのがぐっと楽になるはずです。

また、こちらの記事では論文検索におすすめのサイトを3つ厳選してご紹介しています!

そもそも論文の探し方がよくわからない!という方は、ぜひこちらも参考にしてみてください。

【実践】DeepL翻訳を使った楽な英語論文の読み方

まず、英語の読解力に関しては、AIによる無料翻訳ツール、「DeepL翻訳」を使うとかなり楽ができます。

「Google翻訳でよくない?」

そんな考え方はもう古いです。

DeepL翻訳とは何か?【AIによる翻訳サイト】

そもそも英語を翻訳する目的はなんだったでしょうか?

論文に出てきた英単語の日本語がわかれば良いでしょうか。

それほど文法に苦手意識がない人は、単語だけを調べていけばいいと思います。

ですが、今回私は英語に対してかなりの苦手意識があり、なるべく避けて生きてきた方向けに記事を書いています。

そんな方は、英語の文章を全部丸ごと翻訳してほしいですよね!

長文をコピペすればきれいに日本語化してくれる、それがDeepL翻訳です。(しかも無料!)

サイトデザインも、シンプルでわかりやすい作りになっています。

WindowsでもMacでも、PCにアプリとしてダウンロードすると、ショーカットキーを使うことですぐに翻訳することもできます!

- Windowsの場合:Ctrlを押しながらCを2回(Ctrl+C+C)

- Macの場合:⌘+Cを素早く2回

【個人的最強の方法】Shaperとの組み合わせで英語論文がぐっと楽に

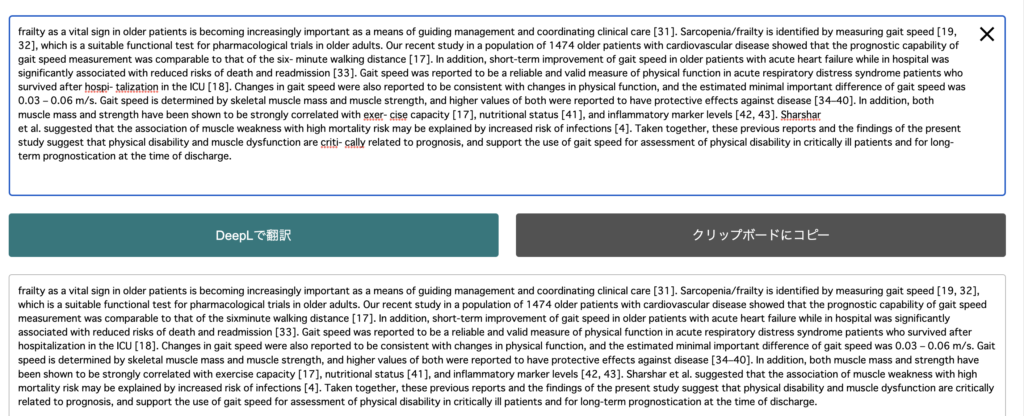

個人的におすすめの使い方は、Shaperという論文翻訳応援サイトと組み合わせて使う方法です。

使い方について、詳しく説明していきます。

- PDFでダウンロードした論文の訳したい箇所を、そのままShaperにコピペします。(この時改行は気にせずにまとめてコピーしてOKです!)

- 左のボタン「DeepLで翻訳」をクリックする。

すると改行やスペースなどを自動的に調整し、DeepL翻訳で訳してくれます。

たったこれだけです。

精度の高い翻訳が、たったこれだけの作業でできるから驚きですよね。

まさしくAI技術を駆使した、現代の英語論文の読み方です。

使いやすくて間違いないサイトですので、使わない手はないでしょう。

ただし、翻訳された文脈がおかしくないか、しっかりと自分の目で確認することは大切です!いくらAIとはいえ、ごく稀におかしい文脈の時があります。

他の翻訳サイトとの違い

DeepL翻訳の他に有名なのが、Google翻訳です。

あの有名なGoogleさんが運営しているため、こちらも間違いなく有用なツールです。

ではなぜDeepL翻訳なのか?

それは、“論文の翻訳精度が極めて高いから” です。

最先端のAI技術による深層学習を活用しているため、他の翻訳サービスと比較しても翻訳精度が高いようです。

英語読解はAIにお任せ!

そんな時代が来ているということですね。

【英語力も】楽して読みつつ英語にも慣れる方法

「英語の読解力はAIにお任せ」とはいいつつも、将来のことも考えて英語力をつけたい、という方も多いと思います。

せっかく数多くの論文を読むんだったら、英語力を身につけつつ楽に読めたら嬉しいですよね!

ここからは私も実践してよかったと感じる方法をお話ししていきます。

【体験談】英語のスキルを上げつつ論文を読む方法

私も実践していた、英語論文を楽に読みつつ英語力を鍛える方法は至ってシンプルです。

- Abstract (要約)を英語のまま読む。(ここではざっくりと内容が理解できる程度でOKです。)

- 本文の気になったところから順番にDeepL翻訳に入れていき、日本語にして読み進めていく。

以上です。

とても簡単ですが、初めのAbstractを自力で読むだけで、英語読解力は格段にupします。

特に論文は表現方法がかなりシンプルなため、数本読めばかなり慣れてきます。

徐々にスピードアップして読めていることを実感するでしょう!

論文を読みながら基礎の英語力も鍛えたい人

先ほども触れましたが、論文には独特の言い回しがあります。

そのため論文だけ読んでいて身につく英語力には限界があり、かなりマニアックになってしまいます。

「海外へ学会発表する時、全く話せなかったら…」

「論文は書けるけど、英語がダメダメだと発表なんてとてもできない…」

「日常会話に活かせたり、海外学会に行ったときにも活かせる英語力も身につけたい!」

そんな方は、Z会の社会人向け英語講座と論文読解を併せて進めていくことをおすすめします。

>>>Z会社会人向け英語講座をチェック

なぜ社会人向け英語講座がおすすめなのか、それは以下の理由があるからです。

- 日常会話と専門的な英語のいいとこ取りができるから

- 学会発表の場ではフォーマルな会話を求められるから

- プレゼンテーションに特化した講義内容があるから

文法や単語などの基礎的な英語力に加え、論文独特の言い回しへの対応力が身につくので非常に効率も良いです。

英語力をつけたいけど何も行動にできていないあなた、是非この機会に本気で英語を学びませんか?

本気で英語を学びたい大学院生必見!

英語論文はどこまで読めばいいのか?

数多くの論文を読む必要がある大学生、大学院生は、論文の全て読まなくてはいけないのでしょか?

結論、Introductionの最後とDiscussionの最初だけ読めば大丈夫です。

これだけで、おおよそ論文全体の約5%で済みます。

かなりの時短になり、かなり楽ができます。

それでいて、その論文の目的から結果までわかるようになります。

論文は二箇所読めば良い!?

ではなぜその二つで良いのか?

それは論文の仕組み・構造を理解するとわかってきます。

Introductionの最後には、論文で明らかにしたいことの目的が記載されます。

そしてDiscussionの最初には、その前のResultsで長々と示された結果がまとめられています。

そのためこの二つだけ読めば、「この論文では○○について知ろうとしていて、△△ということがわかった」といったように、長かった論文を1文に要約することができます。

※Abstractよりも短くて効率的です!

重要だと感じた論文は

上の方法でさっと読んだ論文ですが、数多く読んでいると自分にとって重要だと感じるものがでてきます。

(一発目から重要な論文に出会うことは珍しいと思います…)

自分の研究に近いことをやっている!

この結果は予想外で面白い!

などなど、そのような素晴らしい論文に出会ったら、全文読んでみましょう。

その研究をするにあたった経緯(Introduction)、労力(Methods)、成果(Results)、結果の原因や今後について(Discussion)がすべて詰まっています。

研究者の端くれとしては、上で紹介した二箇所読むだけではなく、ぜひ全文読むことも経験しておいてほしいと思います。(論文書くのって大変なんです…)

また、こちらの記事では、研究者の端くれである大学院生がどんなことをしているのか書いています。

大学院ってどんなところなの?と気になる方は、是非👇からチェックしてみてください!

読んだ論文はこうやって管理する【少し脱線】

ここまで述べてきた方法を使って数多く論文を読んできたとしましょう。

「この論文、前にも読んだ様な…」

一回読んだ気がする論文を、もう一度読んでいては時間がもったいないですよね。

少し脱線しますが、最後に論文の管理方法についてご紹介できればと思います。

End Note

まずおすすめは、私も大学院生のころ愛用していたEnd noteです。

文献の検索から管理、引用まですべて簡単にできます。

操作性や対応力などはかなり良い商品ですが、ダウンロード版で60,060円と少し手の出しにくいお値段となっています。

(私は研究室からいただいたので、無料で使えました。)

その様な機会があればぜひ使ってみると良いかと思います。

Mendeley

続いておすすめは、Mendeleyです。

Elsevierが管理運営している文献管理サイトになります。

さきほどのEndnoteとは異なり、こちらは2GBまで無料で使用することができます!

「文献管理ソフトがどんなものか試してみたい!」

そんな学生さんは、ぜひMendeleyに登録してみてください。

Paper pile

最後におすすめするのが、Paperpileです。

こちらはEndnoteのライセンスが切れた私が最近使用しているものです。

Google Cromeに拡張機能があり、Google Scholarとの連携も抜群です。

引用も問題なく行えるため、文献の管理としてはかなり使いやすい印象です。

こちらは月額制で、30日間の無料トライアル後は月2.99ドルで使用できます。(約400円/月)

Google drive上に保存するため、iPadなどで論文を読む方はPC以外の端末で使用できるため、嬉しい仕様になっています。

まとめ

この記事では英語が苦手な人が、楽をして大量に論文を読み、管理する方法についてまとめてみました。

英語が苦手な方、この機会に論文を読つつも英語学習を始めてみてはいかがでしょうか?

今おすすめなのは、ダントツでZ会の総合英語講座です。

英語での学会発表の内容も添削してくれるので、大学院生におすすめNo.1の英語学習ツールです。

また、オンライン英会話でネイティブな発音も手に入れることができる点もおすすめです。

月4900円〜と決して安くは無いですが、大学院生の間に本気で英語を学びたいという方には是非おすすめしたい英語学習ツールです!

¥4,900/月で本気の英語学習

英語論文をすらすら読みながら、学会発表を英語でスマートにこなす未来が待っています!

この記事を通して、みなさんにとって英語論文が少しでも身近に感じられたら嬉しいです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

私は2年間の修士課程在学中に2本の英語論文を執筆した経験があります。

そんな私は、英語が大の苦手分野です。(センター試験5割くらい…)

それでも英語論文を執筆するにあたり、100本を超える英語論文を読んできました。